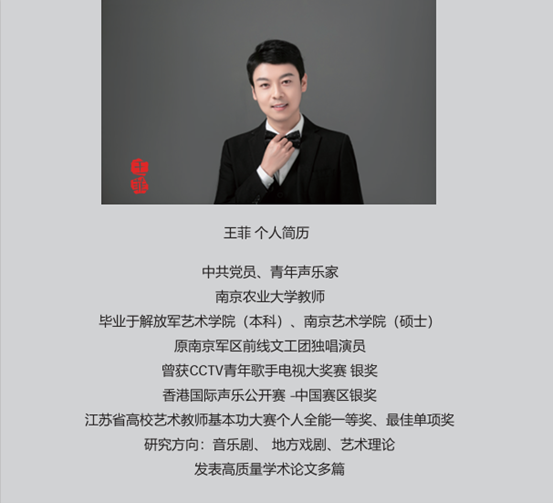

从军营舞台到高校讲台,从文艺兵到育人者,南京农业大学教师王菲以十余载军旅积淀投身艺术教育。以全新模式打破传统声乐教学框架,借红色经典解码家国情怀,用音乐剧融合“声台形表”之美,在流动课堂中点燃学子艺术灵光。从角色扮演到情感共鸣,从技法锤炼到文化浸润,他始终以赤诚之心深耕美育,将思政温度与专业深度交织,让艺术教育成为培植文化自信、回应时代命题的生动实践。

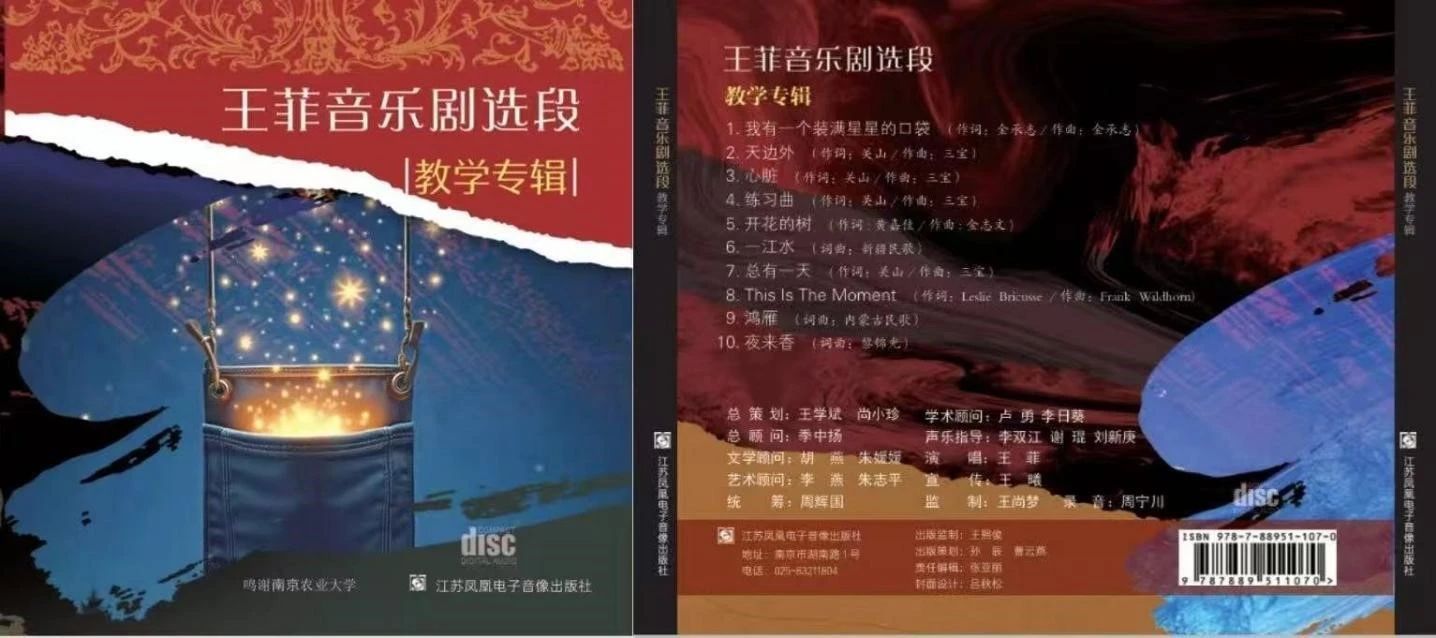

“这张专辑的出版历时一年,其背后却凝聚了十年以上的积淀。”时至春分,《王菲音乐剧选段教学专辑》于各大平台上线,这场绵延十年的美育耕耘,终在25年的春日破土抽芽。借此机会,人文院艺术系教师党支部副书记王菲老师为我们解开了这段育人以声的艺术之旅。

舞台之下 讲台之上

钟山脚下,梧桐道旁,卫岗55号这座承载流金岁月的大院,曾是南京军区前线文工团,王菲正是在这片艺术沃土上,度过了自己艺术生涯最初的十年。“走基层,上高原,入边防,下海岛……那时候我作为文工团的一员,为兵服务,慷慨激昂!”他一次次走上舞台、深入官兵,在磨砺中锤炼技艺,于坚守中沉淀匠心。

2013年,随着军队体制改革的推进,王菲做出转业的决定。“转业时,我几乎没有犹豫,选择前往高校。”出身艺术教师世家的他自幼浸润在教书育人的氛围中,心中深植对青葱校园的向往。

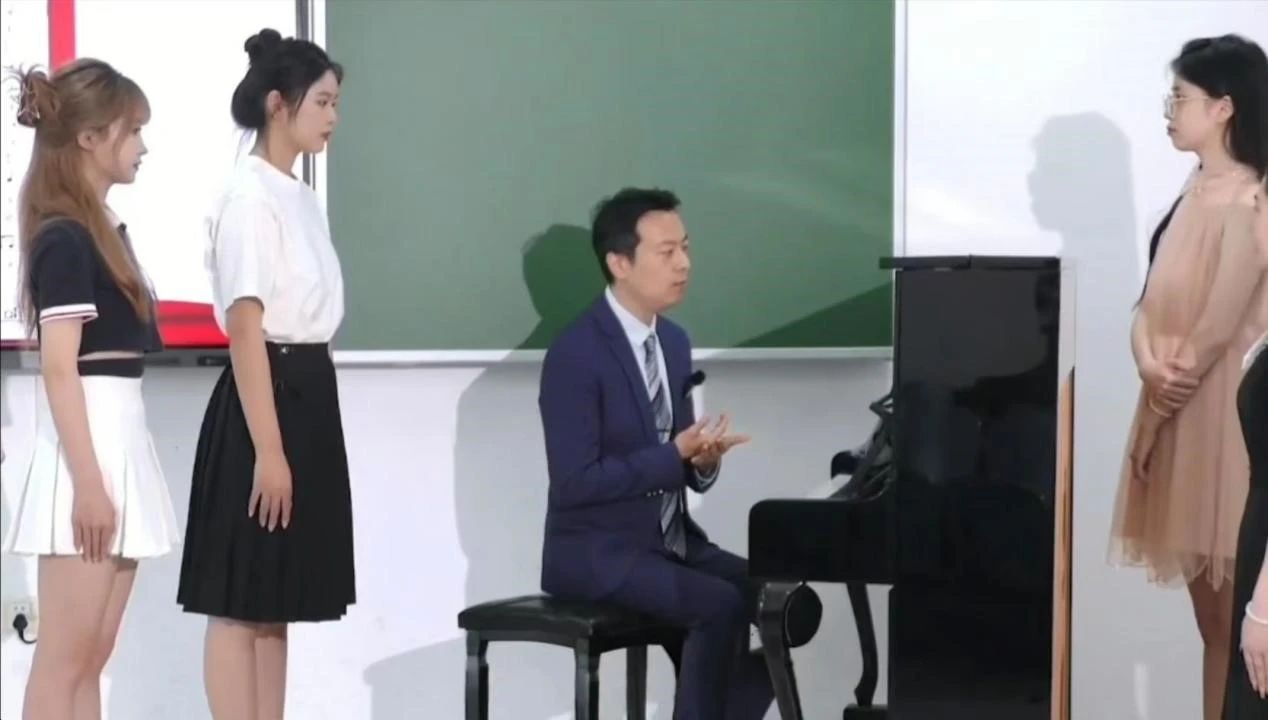

在青春跃动的南农校园中,王菲迅速融入大学生群体,及时完成从军人到教师的身份转换。舞台的追光灯转化为教室的反光板,凭借十余年一线舞台的实战经验,精准对接表演专业学生学习和成长的需求,构建起师生教学共同体,采用“分层教学-个性指导-舞台实践”三位一体的教学模式,为学子攀登艺术高峰、孵化优质作品持续注入“源头活水”。

“教师是引路人,一首歌需学生自己‘解码’”

孙菲阳是南京农业大学人文与社会发展学院艺术系的一名大二学生。在刚开始声乐学习时,她的声音较紧,当身旁其它同学已经自如地开始练习技巧时,她仍然在“寻找”问题解决方式。声带犹如绷紧的琴弦,张力失控的震颤使她局促。让她意外的是,王菲老师并没有要求她与别人一样练习,而是说:“每个人的声音都是独一无二的,关键是如何找到它并让它发光。”经过不懈努力,通过放松练习和个性化发声训练,孙菲阳终于找到了属于自己的声音,也找回了自信。

“万里长城万里长,长城外面是故乡。”当被问到印象最深刻的一节课时,人文院民俗学系24级研究生蔡卓睿同学便谈起这首《长城谣》,好似那段艰苦卓绝的抗战岁月就在眼前,她的耳边响起志士的呼唤,士兵的呐喊,她感受到了作品以外的历史温度。

“王老师经常让我们学习红色经典作品”,她说,“王老师让我们了解歌曲背后的历史故事,通过角色扮演的方式去感受,去体悟旋律跃动里的家国情怀。“对此,王菲说:“一首歌的情感逻辑需要学生自己‘解码’,教师是引路人。”

不仅在课堂上倾囊相授,王菲将三尺讲台延伸至课后——排练间隙的声腔理解、琴房内外的作品指导、食堂桌边的创作探讨,这些流动的教学场景,点滴间汇聚成了学生突破艺术瓶颈的密钥。

十年淬炼:用艺术唱响时代 点亮三农

音乐剧,是一种现代的舞台综合艺术形式,以叙事为主的戏剧表演结合优美的人声歌唱和多样化的舞蹈表演,共同融合于舞台之上。

逾二十载舞台实践与声乐教学的淬炼,使王菲建构起独特的音乐剧知识体系,这些在理论与实践的螺旋式沉淀的宝贵经验,最终促使他选择音乐剧作为教学和美育的载体。

“我在选曲时,充分考虑旋律、风格等因素,力求能够吸引年轻人。”专辑精选十首中外经典音乐剧选段及影视插曲,涵盖古典、流行、民族民歌等多重风格,以演唱的形式呈现。这是一次革新的探索,既是对自我十余年专业教学经验的系统梳理,也是一次推动学科融合、突破专业壁垒的教学创新。

依托专辑,王菲引导学生以音乐剧为载体,在演唱中塑造人物,在表演中释放情感,实现作品审美里“声台形表”的有机统一。

“王老师的新专辑我第一时间就关注了,经典音乐剧选段的演绎既精准复现原作精髓,又创新融入情感理解,使音乐叙事与人文情怀深度交织。这张专辑兼具教学实用性与学术研究价值。”人文院表演专业221班周优优同学以此教学专辑为样本,常伴案头指引艺术求索。

文字/王玉龙、张子乐;指导老师/许天颖、赵广欣;编辑/李嘉仪;校对/王誉茜